Die Einnahmen aus dem Verkauf von Alkohol und Zigaretten sowie die Abgaben auf Glücksspiel übersteigen die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol-, Drogen- und Spielsucht sowie des Rauchens jährlich um knapp € 1,5 Milliarden. Trotzdem weigert sich der Staat, der Suchtforschung & -prävention ausreichende finanzielle Mittel bereitzustellen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Alkohol und Zigaretten sowie die Abgaben auf Glücksspiel übersteigen die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol-, Drogen- und Spielsucht sowie des Rauchens jährlich um knapp € 1,5 Milliarden. Trotzdem weigert sich der Staat, der Suchtforschung & -prävention ausreichende finanzielle Mittel bereitzustellen.

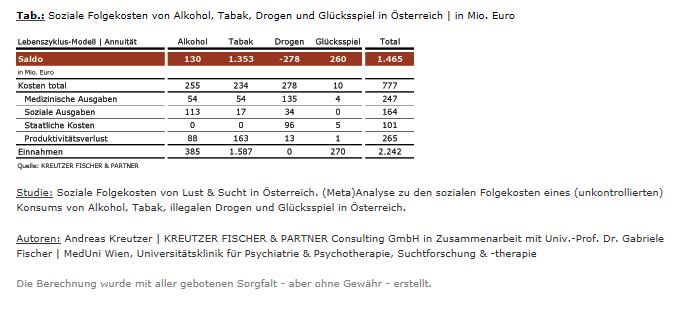

Nach aktuellen Berechnungen von KREUTZER FISCHER & PARTNER, gemeinsam mit der Universitätsklinik für Psychiatrie & Psychotherapie (Suchtforschung & -therapie) an der Medizinischen Universität Wien, liegen die sozialen Folgekosten eines (unkontrollierten) Konsums von Alkohol, Tabak, illegalen Drogen und Glücksspiel bei jährlich insgesamt 777 Millionen Euro. Davon entfallen auf Alkohol 255 Millionen und auf das Rauchen 234 Millionen. Die höchsten Kosten verursachen illegale Drogen mit jährlich 278 Millionen, nicht zuletzt infolge des vergleichsweise hohen Aufwandes zur Rechtsdurchsetzung. Vergleichsweise gering sind die sozia-len Folgekosten aus Spielsucht mit gerade mal 10 Millionen Euro pro Jahr. Diesem Aufwand stehen aber Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Alkohol und Tabak (Alkohol-, Tabak- und warenbezogene Mehrwertsteuer) sowie Steuern und Abgaben aus dem Glücksspiel von insge-samt 2.242 Millionen gegenüber. Der Saldo ist daher mit jährlich knapp € 1,5 Milliarden deutlich positiv.

Dieser aus gesundheitsökonomischer Sicht erfreuliche Befund überrascht, übertreffen doch nach landläufiger Meinung die suchtinduzierten Kosten, die substanzbezogenen Einnahmen des Staates bei Weitem. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die bisher publizierten Daten jedoch vielfach als wenig plausibel. So werden etwa die Volkswirtschaftlichen Kosten des Alko-holmissbrauchs in Österreich auf 103 Euro pro Einwohner taxiert, in Deutschland indessen auf 328 Euro und in der Schweiz auf 665 Euro. Bei Tabak liegen die Werte bei 261 Euro (Österreich) 415 Euro (Deutschland) und 1.066 Euro (Schweiz).

Der Grund für diese massiven Abweichungen liegt zum einen in der deplorablen Qualität der Basisdaten. In Österreich existiert etwa kein statistisch belastbares Datenmaterial über die Prävalenz von Alkoholabhängigkeit, Drogen- oder Spielsucht, auch wenn solche Zahlen allerorts veröffentlicht werden. Es handelt sich dabei aber durchwegs entweder um Schätzungen oder statistisch schwach abgesichertes Datenmaterial aus Erhebungen mit viel zu kleinen Stichproben. Krankheitskosten müssen für Österreich aus deutschen Statistiken abgeleitetet werden, weil es hierzulande darüber keine Aufzeichnungen gibt. Und die Dokumentation von Sucht-Therapien ist lückenhaft. Andererseits verwendet die Gesundheitsökonomie für die Berechnung der spezifischen Produktivitätsverluste durch Mortalität und Morbidität Modelle (Humankosten-Ansatz), die nicht die Wirklichkeit abbil-den, sondern lediglich einen ideellen Wert beziffern. Und wie hoch dieser anzusetzen ist, dafür gibt es keine Richtlinien. In jedem Fall werden die tatsächlichen Kosten aber bei Weitem über-schätzt.

„Die finanziellen Mittel verpuffen in organisatorischen Parallelstrukturen“

Die Berechnungen von KREUTZER FISCHER & PARTNER basieren indessen nicht nur auf einem realitätsnahen Modellansatz (Friktionskosten-Ansatz), sondern berücksichtigen auch suchtbezogene Komorbiditäten und rivalisierende Gesundheitsrisiken. Dadurch reduzieren sich die Kosten signifikant.

Trotz eines jährlichen Überschusses von € 1,5 Milliarden Euro, weigert sich die öffentliche Hand aber vehement, die notwendigen finanziellen Mittel für die Suchtforschung bereitzustellen. Obgleich sämtliche Suchtexperten die prekäre Datenlage seit Jahrzehnten beklagen, gibt es bei-spielsweise bislang keine epidemiologische Grundlagenarbeit, die jene statistisch belastbaren Daten liefert, die für eine zielgruppenbezogene Präventions- & Therapiearbeit notwendig wären. „Aus unserer Sicht ist das vollkommen unverständlich“, so Studienautor Andreas Kreutzer von KREUTZER FISCHER & PARTNER, „ermöglicht man doch damit auf fahrlässige Weise, dass mit bloßen Schätzwerten Angstmache und Lobbying betrieben wird“.

Keine Bereitschaft gibt es aber auch, die zersplittert organisierte Suchtpolitik zu straffen, ausschließlich im medizinischen Bereich zu verorten und auf Basis eines „Nationalen Suchtplans“ auszurichten. „Die finanziellen Mittel verpuffen in organisatorischen Parallelstrukturen, anstatt in die Behandlung von Patienten investiert zu werden“, stellt Univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer von der Universitätsklinik für Psychiatrie & Psychotherapie (Suchtforschung & -therapie) an der MedUni Wien, trocken fest.

Titelbild: Thorsten Pahlke / www.pixelio.de

Spieler-info.at Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.

Spieler-info.at Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.

Detektei GmbH

Detektei GmbH